引言:虚拟币的兴起与法律灰区

近年来,随着区块链技术的飞速发展,虚拟货币如雨后春笋般涌现,吸引了无数投资者的关注。比特币、以太坊等数字货币的火爆,让许多人看到了财富的希望。然而,伴随着这一浪潮的还有法律与监管的缺失。一些虚拟币公司在运营过程中,因缺乏透明度和合法性,频繁陷入法律纠纷中。那么,在这样的背景下,作为公司员工,他们是否真的会涉及犯罪呢?

虚拟币的法律架构与监管现状

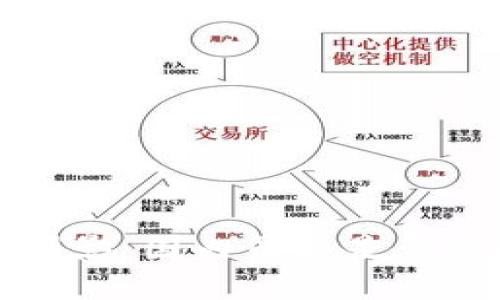

在中国,虚拟货币交易的法律地位一直模糊不清。2017年,中国人民银行及多个监管机构发布了禁止ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易的通知,令这一行业在监管之下的合法性更为复杂。尽管国家对比特币交易的禁令让不少公司陷入困境,但仍有一些企业以不同方式继续运营。例如,有些公司通过设立海外子公司进行虚拟币交易,从而规避国内法律的约束。

这种局面使得员工的处境变得复杂。一方面,他们需要为公司服务,另一方面,他们也可能因公司业务的非法性而面临法律风险。若公司因其活动被认定为犯罪,员工是否会被追责,成了一个亟待回答的问题。

员工是否犯罪的法律分析

要判断虚拟币公司员工的行为是否构成犯罪,需要从几个方面进行分析。

首先,员工的角色和责任很重要。如果员工仅仅是执行日常的工作,例如技术支持或客户服务,而并未参与到公司的决策或违法操作中,通常情况下他们不会被视为犯罪嫌疑人。

其次,员工是否知情也是关键。如果员工知道公司的活动是违法的,仍然参与其中,那么他们可能会因此承担相应的法律责任。这就涉及到“故意”与“过失”的界限,法律会对不同的情境作出不同的判断。

再次,员工所处的行业环境也极其重要。在一个法律界限模糊的领域中,个人的行为是否犯罪往往要根据具体情况进行判断。例如,在某些情况下,员工可能认为公司的某些操作是合法的,但实际上却是处于法律监管的边缘。

案例分析:虚拟币行业的法律风险

为了更直观地了解这一问题,我们可以参考一些已知的案例。在某些虚拟币公司中,若员工参与了虚假宣传、欺诈性营销或者和其他非法交易活动挂钩的行为,就有可能导致法律责任的追究。

例如,某虚拟币交易所因涉嫌虚假宣传被监管机构查处,公司的高管被抓,部分员工因参与到违法宣传活动中,也受到调查。这些案例表明,员工在虚拟币行业中的行为具有一定的风险,特别是在法律尚未明朗的情况下。

道德责任与社会影响

随着行业的不断发展和法律的日趋完善,虚拟币公司的员工也应该承担起道德上的责任。不论是在求职阶段还是工作过程中,了解、分析公司的合法性与合规性,都是重要的一环。

对于员工来说,认识到自己所工作的公司是否遵循法律、行业道德规范,不仅关乎个人的职业前途,也关系到整个行业的形象。在行业尚处于发展的初期阶段,员工的职业道德水平直接影响公司在社会中的声誉。对行业积极的打击非法行为,才是从根本上减少法律风险、维护社会的稳定。

结语:虚拟币行业的未来与员工的选择

虚拟币行业的未来仍然充满不确定性,尽管已经有很多国家在积极探索合理的监管政策,但如今来看,各国的法律体系和市场环境仍存在巨大差异。对于国内员工来说,工作的选择不仅仅关乎眼前的薪资,更涉及未来的法律风险与道德责任。

在这个快速变化的行业中,提升自身的专业素养、扩展法律知识,以及增强对行业的理解,将有助于员工在未来做出更明智的决策。只有明确自身的责任与义务,才能在这一领域中游刃有余,既实现个人价值,又能维护社会的法治环境。

最终,虚拟币行业的魅力与危险并存,员工在选择工作时,一定要格外谨慎。虽然不能一概而论地将所有虚拟货币公司视为犯罪,但法律风险时刻存在。保持警惕、提高自身素养,方能在日新月异的数字货币时代中找到一片属于自己的天地。